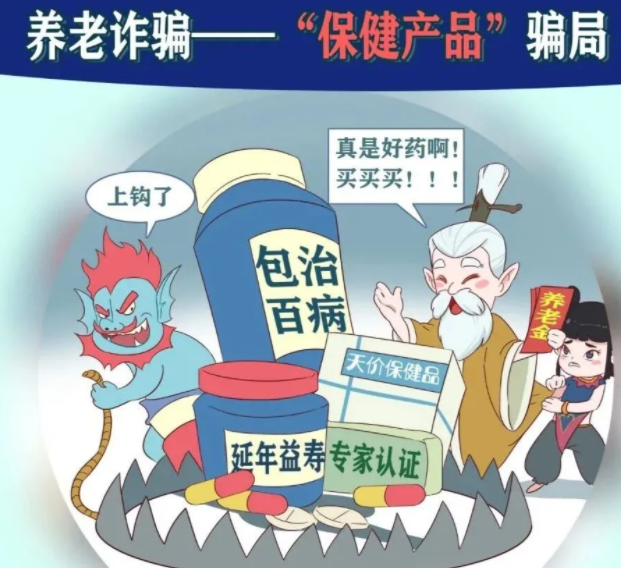

一,“包治百病”“延年益寿”精准击中对疾病和死亡的天然恐惧

老年人普遍面临身体机能衰退、慢性病多发等问题,对疾病预防和健康长寿的强烈需求使其成为养生保健产品的核心目标群体。

不法分子利用“包治百病”“延年益寿”等话术包装普通商品,精准击中对疾病和死亡的天然恐惧。

子女异地、社交圈萎缩导致部分老年人情感空虚,容易被骗子“情感攻势”俘获。推销人员通过日常关怀、免费礼品甚至“认干亲”等方式建立信任,诱导消费,本质上是对老人情感需求的商业性“替代补偿”。

部分老年人因认知功能退化,难以识破“高科技概念包装”(如负离子、氢氧机)和虚假权威背书(如伪造的专家、检测报告),加之缺乏科学健康知识,易被专业术语和伪科学话术迷惑。

二、骗术手段隐蔽性升级,老年人防不胜防

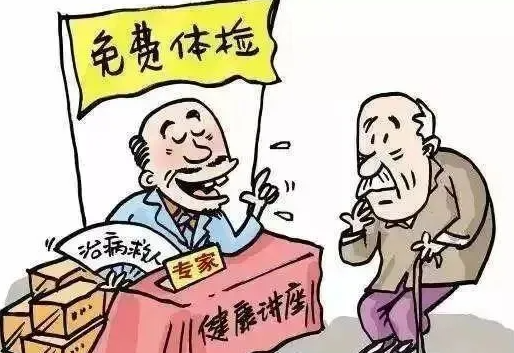

以免费体检、讲座旅游为入口,通过“义诊”制造疾病恐慌,再用“病例分析”推销高价产品。如免费体验时伪造体检结果,声称老人有“重病风险”。直播间则以“公益科普”名义,用通俗课程逐步灌输错误理念,最终导向产品消费。

养生保健领域产品定位模糊(食品、器械、药品混淆),部分商家通过“打擦边球”逃避法律约束;而新型“养生直播间”依赖线上交易,监管部门取证难度更大。

三,对死亡恐惧造成反复受骗的恶性循环

部分老人受骗后因羞于承认错误或迷信产品效果,拒绝与子女沟通。案例显示,即便年轻人介入维权退款,老人仍可能“换一家继续买”,形成反复受骗的恶性循环。

如沈阳七旬老人在某养生会馆一年消费47万元,购买大量“淋巴保养”“量子抗衰”等虚构服务,直至去世后家属才发现。这类骗局往往利用老人对健康的执念,结合情感捆绑逐步榨取养老积蓄。

防范此类骗局需多管齐下:个人层面应提升健康素养(如通过正规医疗机构获取知识),家庭层面加强情感关怀减少老人孤独感,社会层面则需强化市场监管(如严查涉老虚假广告)和平台责任(如整治养生直播间误导内容)。唯有如此,才能让养生保健回归科学本质,而非沦为“坑老”工具。

QQ帐号登录

QQ帐号登录 新浪微博帐号登录

新浪微博帐号登录