大暑时节,身体在经历什么

中医讲究“天人相应”,大暑的气候特点直接影响着人体状态,使人容易受到“暑邪”和“湿邪”的双重侵袭。

暑邪如同无形的“小火苗”,会消耗人体的津液,让人觉得口干舌燥、浑身乏力,严重时还会引发头晕、心慌,这就是我们常说的“中暑”前兆。

湿邪更像一块“湿抹布”,黏在身上甩不掉,表现为身体沉重、脑袋发沉、不想吃饭,甚至大便黏在马桶上冲不净。再加上高温天气里,人们容易烦躁、失眠,这其实是“心”受到了影响——中医认为夏季对应五脏中的“心”,高温易让心神不宁,出现“心火亢盛”的问题。

大暑养生的核心原则

2. 益气生津:暑热耗气伤津,需及时补充,但补益需清补,避免滋腻碍胃。

3. 护养脾胃:“脾喜燥恶湿”,暑湿最易困脾,养护好脾胃的运化功能,是祛湿防病的基础。

4. 顾护心阳:“暑易伤心”,暑热之邪易扰动心神,且汗为心之液,过汗伤心气心阴。需注意静心养神。

5. 顺时养阳:虽天气酷热,但《黄帝内经》强调“春夏养阳”。此时人体阳气外浮,内里相对虚寒,尤其是脾胃。因此,养生既要清热祛湿,又要避免过度贪凉伤及内在阳气。

实用养生妙招

1. 饮食调养:清补结合,祛湿健脾

2521470021c1fa6ade23432f0593c9f8.jpg

清暑生津:瓜类是主力,如冬瓜、丝瓜、黄瓜、苦瓜等;绿豆汤是夏季必备(注意脾胃虚寒者不宜过量);酸梅汤/乌梅汤:生津止渴、开胃消食、收敛止汗。荷叶粥、荷叶茶:清暑化湿、升发清阳。

健脾祛湿:红豆薏米汤/粥;夏季适量吃点姜(如姜枣茶、做菜放姜),能温胃散寒、化湿止呕,振奋脾阳以对抗湿邪,还能防“空调病”。(注意阴虚内热、实热证者慎用)。

益气养阴:西洋参适合暑热伤气阴者泡水喝;百合、莲子:可煮粥(百合莲子粥)、煲汤(莲子百合瘦肉汤)。

忌过度寒凉:冰镇饮料、大量生冷瓜果(尤其是刚从冰箱取出)易损伤脾阳,导致内生寒湿,出现腹痛腹泻。

忌肥甘厚腻:烧烤、油炸、过甜食物加重脾胃负担,助湿生热。

忌暴饮暴食:脾胃虚弱时宜少食多餐,清淡易消化。

2. 起居调摄:避暑防湿,作息规律

宜避暑降温、注意通风防湿、保证午睡、温水沐浴、空调适度等。

3. 情志调养:静心宁神,戒躁戒怒

暑易入心,炎热易让人心烦气躁、情绪波动。要保持心态平和,避免剧烈情绪波动,可听舒缓音乐、练习书法、阅读、冥想等,同时保证充足睡眠。

4. 运动保健:量力而行,选对时机

避免剧烈运动,选择舒缓运动,避免伤津耗气,要及时补充水分。

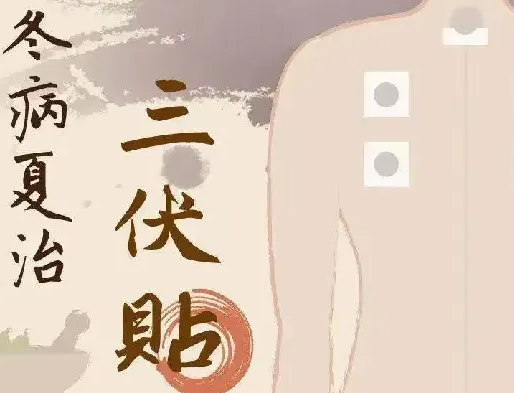

5. 冬病夏治:三伏贴/灸

大暑正值中伏前后,是“三伏贴/灸”进行的重要时段。此法利用全年阳气最盛、腠理开泄之时,将药物贴敷于特定穴位,或进行艾灸,以扶助阳气,祛除体内伏寒宿疾,达到预防和减轻冬季易发疾病(如哮喘、慢性支气管炎、过敏性鼻炎、风湿性关节炎、慢性胃肠炎、痛经等)的目的。需在专业中医师指导下进行。

大暑,是酷热的顶点,也是自然界阳气由盛转衰的转折点。“热”中取胜,贵在平衡与顺应,这样不仅能安然度过这段湿热交蒸的时节,更能借助天时(如冬病夏治),为秋冬的健康打下坚实基础,实现“天人相应”的和谐养生之道。

QQ帐号登录

QQ帐号登录 新浪微博帐号登录

新浪微博帐号登录