一、 秋季为何主“燥”?三层解析

天时(外因):天地之气转换

夏季湿暖空气被北方干冷空气取代,空气中水分减少,形成“秋高气爽”但干燥的气候。

中医概括为“燥胜则干”,这是外燥的直接来源。

人和(内因):人体内应于肺

肺为“娇脏”,喜润恶燥,并通过口鼻、皮毛与外界直接相通。

秋季燥邪易从口鼻入侵,首先伤害肺脏,导致肺津耗伤。

结果:津液输布失常

肺负责将津液输布到全身皮毛官窍。燥邪伤肺后,此功能受损,导致皮肤、毛发、口鼻、大肠等失于濡润,出现各种干燥症状。

二、 秋燥的临床表现与分类

共同核心:津伤液耗

分类

成因与特点

主要症状

温燥

初秋,兼有暑热余气(燥+热)

发热、少汗、干咳少痰、咽干鼻燥、口渴、舌红

凉燥

深秋,近冬寒之气(燥+寒)

恶寒重、发热轻、头痛无汗、干咳、咽干唇燥

燥邪致病的常见表现:

上焦: 口鼻干燥、咽干口渴、干咳。

皮毛: 皮肤干燥瘙痒、脱屑。

大肠: 大便干结(肺与大肠相表里)。

情志: 易产生悲忧情绪(“悲秋”)。

三、 秋季养生总纲:滋阴润燥,养肺为先

1. 精神调养:安宁志静

原则: 收敛神气,保持心态平和,避免悲忧伤感。

方法: 登高望远,舒缓心情。

2. 饮食养生:增酸减辛

宜食(滋阴润肺):

果蔬: 梨、荸荠、百合、银耳、山药、莲藕、蜂蜜。

粥膳: 百合银耳粥、山药粥、芝麻核桃粥。

食疗方: 五汁饮、川贝炖雪梨。

忌食(减少助燥):

减辛: 减少葱、姜、蒜、辣椒等辛散之物。

忌寒: 不宜过量食用寒凉瓜果,以免伤脾胃。

3. 起居作息:防寒润燥

作息: 早睡早起,顺应阳气收敛。

衣着: “秋冻”有度,尤其保护颈项和背部,防凉燥。

环境: 使用加湿器或放置清水,增加室内湿度。

4. 运动养生:舒缓平和

原则: 微汗即可,避免大汗淋漓耗伤津液。

推荐: 太极拳、八段锦、散步、慢跑。

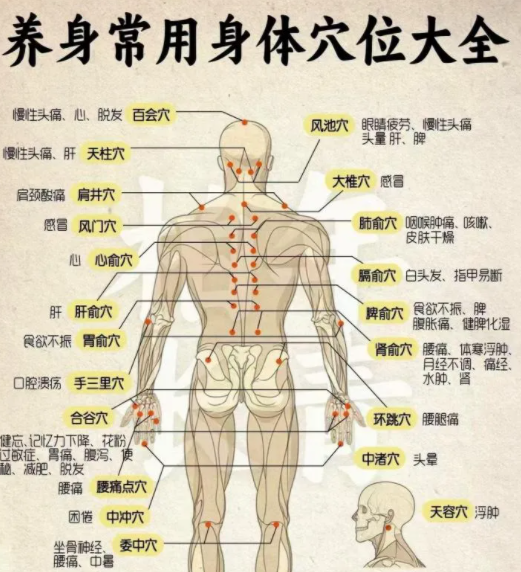

5. 经络穴位:按揉保健

迎香穴: 按揉润燥通窍。

肺俞穴: 按揉或艾灸补益肺气。

鱼际穴: 清宣肺气,利咽。

照海穴: 滋肾水以润肺燥。

总结

您提供的这份资料是一份非常完整且实用的秋季养生指南。作为医者,可以此为指导,嘱托患者紧扣“润燥养肺”四字总纲,从生活的方方面面进行综合调摄,从而有效地预防秋燥,安然度秋。

手机站

扫一扫,进入手机站

QQ帐号登录

QQ帐号登录 新浪微博帐号登录

新浪微博帐号登录