阴虚体质:滋阴降火

阴虚者,或劳心过度。观其形,多瘦而面赤,常觉口干舌燥,心烦失眠,夜间盗汗,大便干结,此乃“阴虚生内热”之象。

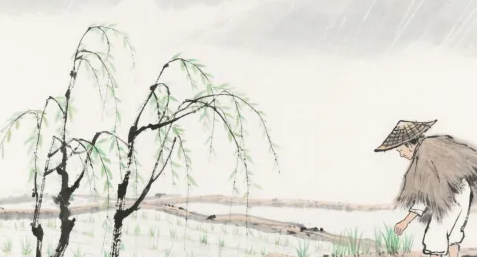

《素问·至真要大论》言:“燥者润之,虚者补之。” 阴虚之人,当以滋阴为要,如春雨润田,勿使虚火燎原。

- 饮食宜选甘凉滋润,忌辛辣动火。

- 起居之间,需避烈日酷暑,午间宜小憩片刻,以养阴息阳。道家谓“静能生阴”,每日坐半时,收视返听,可敛浮火,养真阴。

- 情志调摄,最忌急躁易怒。《道德经》曰:“静为躁君。” 阴虚者当学水之柔,遇事不躁,方能保阴液不耗。

阳虚者,多由寒邪伤阳,或久居寒凉之地,致阳气亏虚,寒邪内生。观其状,多胖而面白,常感畏寒肢冷,腹中冷痛,大便溏薄,小便清长,此乃“阳虚生外寒”之征。

《景岳全书》有训:“天之大宝,只此一丸红日;人之大宝,只此一息真阳。” 阳虚之人,当以温阳为急,如寒室燃炉,勿使阳气衰败。

- 饮食之中,当取温补之品。羊肉补虚;生姜散寒;核桃温肾。忌生冷寒凉之物,如冰饮、瓜果,恐伤脾阳,犹雪上加霜。

- 起居方面,需避风寒湿邪,冬日宜早卧晚起,夏日勿贪空调。道家提倡“晒背采阳”,每日晨起晒背一刻钟,可借天之阳气,补人之不足。

- 运动之时,宜选温和之法。如太极、八段锦,动而不躁,可升发阳气。《黄帝内经》云:“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰。” 阳虚者需借运动助阳,却不可大汗淋漓,以免耗伤阳气。

阴虚者,阴液亏少如池中之水渐涸,虚火扰动似风中之烛难安。《黄帝内经》言“人卧则血归于肝”,此乃养阴之要。夜间当早睡以养肝肾之阴,亥时(21-23点)即安,勿熬夜耗神——熬夜如抽薪,阴液随灯火渐消,晨起必感头晕目眩、腰膝酸软。

道家有“咽津法”阴虚者津液本少,可使用此法。每日多饮温水,润体通淤。又有“鸣天鼓”,双手掩耳,食指叩击后脑,闻声如鼓,能滋肾阴、清脑火,治耳鸣头晕之症。

饮食需避“三火”:羊肉、狗肉之燥火,辣椒、花椒之烈火,烈酒、浓茶之虚火。上火可用麦冬、玉竹煮水代茶,如春雨洗尘,火自渐消。

阳虚调护:动以生阳,如培火种

阳虚者,阳气不足似炉中炭火不旺,寒邪内生如室内冰霜难融。《素问·上古天真论》云“起居有常,不妄作劳”,劳而不过则生阳,逸而太过则伤阳。每日卯时(5-7点)即起,此时天地阳气初升,人宜户外慢走,吸天之清气以助阳,如寒炉添柴。

道家“五禽戏”中,“鹿戏”可固肾阳,“熊戏”能温脾阳,阳虚者常练之,可使阳气渐复。冬日寒盛,可于正午阳光最盛时晒背,背为阳之府,晒之可引天之阳气入体,驱内寒如日照融冰。

饮食当用“三温”:生姜红枣茶温脾胃,当归羊肉汤补气血,肉桂煮蛋暖肾阳。晨起可食少许胡椒粉拌粥,借辛温之力助阳升发,但不可过,过则耗阴。若腹中冷痛,可用艾灸关元穴。

阴虚阳虚,虽分两途,却同归“阴阳平衡”之道。阴虚者忌过动,恐动则耗阴;阳虚者忌过静,恐静则寒凝。如《道德经》所言“反者道之动”,阴虚者以静制动,阳虚者以动制静,各归其根,方得长久。养生如治国,阴虚若水浅,当蓄水而非疏浚;阳虚若火弱,当添柴而非灭火,识其性、顺其理,自能体健身轻,尽终天年。

QQ帐号登录

QQ帐号登录 新浪微博帐号登录

新浪微博帐号登录